Curiosidades

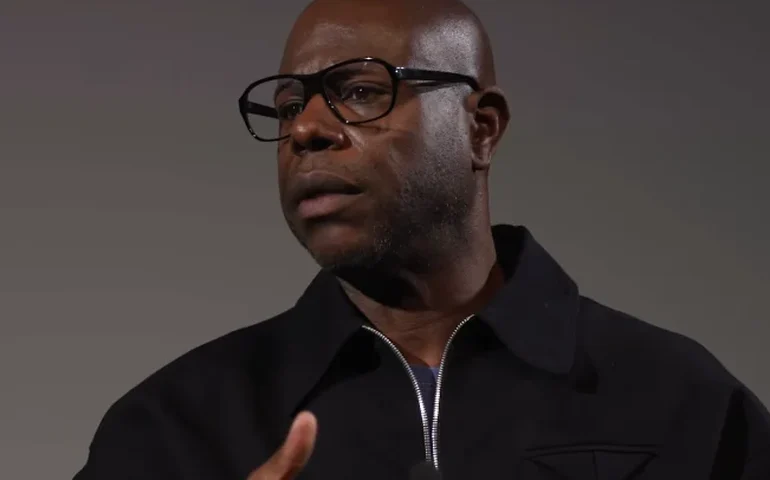

Para Steve McQueen, o primeiro diretor negro a ganhar um Oscar, ‘o que chamam de periferia é o centro’

Britânico, que participa da Flup, no Rio, fala sobre resistência e exclusão e diz que está disposto a conhecer mais o cinema do país

Uma das principais atrações desta edição da Festa Literária das Periferias (Flup), em Madureira, Zona Norte do Rio, Steve McQueen chega ao Brasil com a convicção de que a periferia da cidade é, na verdade, o seu coração pulsante.

Anaïs Gallagher:

Quanto custa viver como Dua Lipa no Rio por uma semana?

Em 2014, o cineasta britânico se tornou o primeiro diretor negro a vencer o Oscar de melhor filme , por “12 anos de escravidão”. Sua presença no evento propõe “um diálogo direto entre as vivências de resistência das periferias brasileiras e as lutas travadas por comunidades negras na Europa”, explica a organização.

Essa luta é o motor da série “Small axe”, cujo primeiro episódio ele apresentará quinta-feira, às 17h, na Cufa Madureira. A produção, que passará em diferentes dias do festival, ficcionaliza personagens e acontecimentos da diáspora negra britânica entre os anos 1960 e 1980.

Entre as histórias dessa cultura de resistência, aparecem o restaurante Mangrove, centro de ativismo comunitário nos anos 1970; a National Black Police Association, surgida após anos de enfrentamento ao racismo institucional dentro das forças policiais; e a trajetória do romancista Alex Wheatle, preso ainda jovem durante distúrbios em Brixton.

Aberta na quinta-feira, a Flup vai até o dia 30, com uma intensa programação no Viaduto de Madureira. Na próxima sexta, dia 27, McQueen participa às 21h de uma roda de conversas com expoentes do cinema brasileiro, como Grace Passô, Dione Carlos, Gabriel Martins e Safira Moreira. Transitando entre o cinema e as artes visuais, o britânico construiu uma obra marcada pelo resgate da memória e pela denúncia das estruturas de violência. A seguir, trechos de sua conversa com o GLOBO.

Quais os pontos de conexão entre as periferias britânicas e brasileiras?

O que há em comum é a capacidade de invenção. Não acho que sejamos excluídos de nós mesmos. Quando você é arrancado da sua origem e replantado em outro lugar, precisa inventar: inventar para sobreviver, inventar para criar linguagem, inventar para encontrar um terreno comum. Isso nasce da dor, mas você não fica preso nela, segue adiante. Somos, de certa forma, os primeiros povos pós-apocalípticos. E, a partir dessa posição, reinventamos o mundo de maneiras profundas.

Essa ideia de reinvenção é essencial em “Small axe”, que também aborda resistências culturais periféricas.

Para mim, o que chamam de periferia é o centro. Acho que muitas pessoas gostam de pensar que é periférico, mas é com certeza, 100%, o cerne. Não tem outro jeito senão focar nisso.

O que esse cerne significa?

Por exemplo, tudo o que forma o coração da cultura brasileira vem do que alguns insistem em chamar de periferia. Não importa o quanto se queira disfarçar. Gostaríamos de pensar que não é, mas é muito evidente em tudo o que acontece no dia a dia no Brasil, pelo que vi.

O senhor esteve no Brasil nos anos 1990. Afirmou em entrevista que sua impressão na época é que era um dos países mais racistas que já conheceu. O que espera encontrar nessa nova vinda?

Estive nas favelas, foi incrível. Mas, sim, naquela época tanto São Paulo quanto Paris foram lugares nos quais minhas experiências não foram boas. Agora, não sei exatamente o que vou encontrar, e isso é bom. Vou com espírito aberto.

Espera dialogar com artistas?

As conexões já existem, mas precisamos de mais troca. Infelizmente, muitos filmes brasileiros não chegam à Europa. Quanto mais diálogo, melhor. Sobre o cinema brasileiro, conheço alguns nomes mais conhecidos. Não o suficiente. É por isso que estou animado para ir, quero ver mais, conversar mais.

O senhor diz que dirigir é, acima de tudo, saber ouvir. O que busca a cada nova história?

Sensibilidade. Como você coloca o pé no chão, como entra numa sala, tudo isso fala com você. Não quero impor nada. Quero ouvir. O ambiente te diz algo. Miles Davis dizia muito isso: ouvir o tempo, ouvir o espaço, responder ao que está ali. É assim que eu trabalho.

Desde que o senhor venceu o Oscar, em 2014, a Academia vem aumentando a representatividade. Considera que houve avanços em termos de premiação, financiamentos e oportunidades para artistas não-brancos?

O que me importa é as pessoas terem oportunidade de contar suas histórias. A Academia é outra coisa... e tanto faz, na verdade. O essencial é abrir portas. No Reino Unido, perdemos nossos Marlon Brandos, nossas Meryl Streeps, porque não havia lugar para eles na indústria. Não eram bem-vindos. Eu fiz “Small axe” porque essas histórias não estavam no cânone do cinema britânico.

Como o senhor achou o seu lugar na indústria do cinema?

Eu vim pelo mundo da arte, foi por aí que tive minha oportunidade — por causa da arte. Segui uma trajetória diferente, embora tenha passado pela NYU (Universidade de Nova York). Mas tive que ir para os Estados Unidos para, de alguma forma, conseguir entrar, por assim dizer. Foi difícil? Sim, não posso dizer que foi fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha algo a dizer. Eu acho que se você tem algo a dizer, com sorte, haverá alguém lá para abrir essa porta.

O senhor diria que agora tem sido mais fácil para cineastas negros?

Agora é mais fácil, é claro, porque pessoas como eu e outras vieram e, portanto, outras pessoas podem trilhar por esse caminho aberto. Agora vejo a próxima geração entrando com mais facilidade. Isso é lindo.

Muitos cineastas contemporâneos com background nas artes visuais buscam em seus filmes experiências mais imersivas, visuais e sonoras. Penso no tailandês Apichatpong Weerasethakul, por exemplo. É o caso do seu cinema também?

Sinceramente? Não muito. Se você não soubesse que eu venho das artes visuais, não diria que há influência dela no meu cinema. Fazer arte e fazer cinema é como escrever poesia e escrever romance, um alimenta o outro, mas são campos diferentes. Daria para dizer que há um dom entre um e outro? Possivelmente. Mas se Martin Scorsese tivesse um passado de artista visual você provavelmente diria a mesma coisa sobre ele. Quando crio não penso nessas fronteiras. Vocês jornalistas colocam palavras bonitas e ligam tudo, esse é o seu trabalho. Eu só faço a obra.

Na sua recente videoinstalação “Sunshine State”, o senhor volta a “O cantor de jazz” (1927), que tem um protagonista branco fazendo black face. O que deseja provocar no espectador contemporâneo?

Eu combino duas narrativas em paralelo, imagens desse filme de 1927 com uma história que meu pai me contou. Ele era do Canadá e trabalhou como migrante nos EUA nos anos 1950. Nessa época eles transportavam jovens de todas as ilhas caribenhas para ter trabalhadores sazonais para colher laranjas na Flórida. É uma história forte, que tento recontar através de “O cantor de jazz”. Não quero provocar algo específico. Quero abrir espaço para o público. São três tempos, os anos 1920, os anos 1950 e os anos 2020, e portanto, mudanças geracionais de narrativa. A pergunta é: o quanto avançamos? E o que ainda falta caminhar?

Chadwick Boseman:

Nos últimos anos, a extrema direita cresceu muito no Reino Unido. Como vê esse movimento, mesmo vivendo hoje na Holanda?

Não é só no Reino Unido — é na Europa inteira, e no mundo. Aqui na Holanda também, com o Geert Wilders (político de extrema direita crítico da imigração). É uma reação à imigração e à falta de empatia. As pessoas estão fugindo para salvar a própria vida. Elas não querem deixar suas casas. Para os artistas, esses são tempos urgentes. Difíceis, mas férteis. É quando os artistas são mais necessários. Espero poder ser útil.

Mais lidas

-

1TRABALHO

Calendário de 2026 concentra feriados em dias úteis e amplia impacto sobre a gestão do trabalho

-

2SERVIÇO

IPVA 2026 RJ: confira o calendário de vencimentos por final de placa

-

3EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Proposta reduz jornada de professores da educação básica para 30 horas semanais

-

4TRIBUTOS

IPVA 2026: Primeira parcela ou cota única começa a vencer nesta quarta-feira; confira como pagar

-

5EMPURRANDO COM A BARRIGA

MP convoca prefeita de Palmeira dos Índios por descumprir cronograma de concurso público